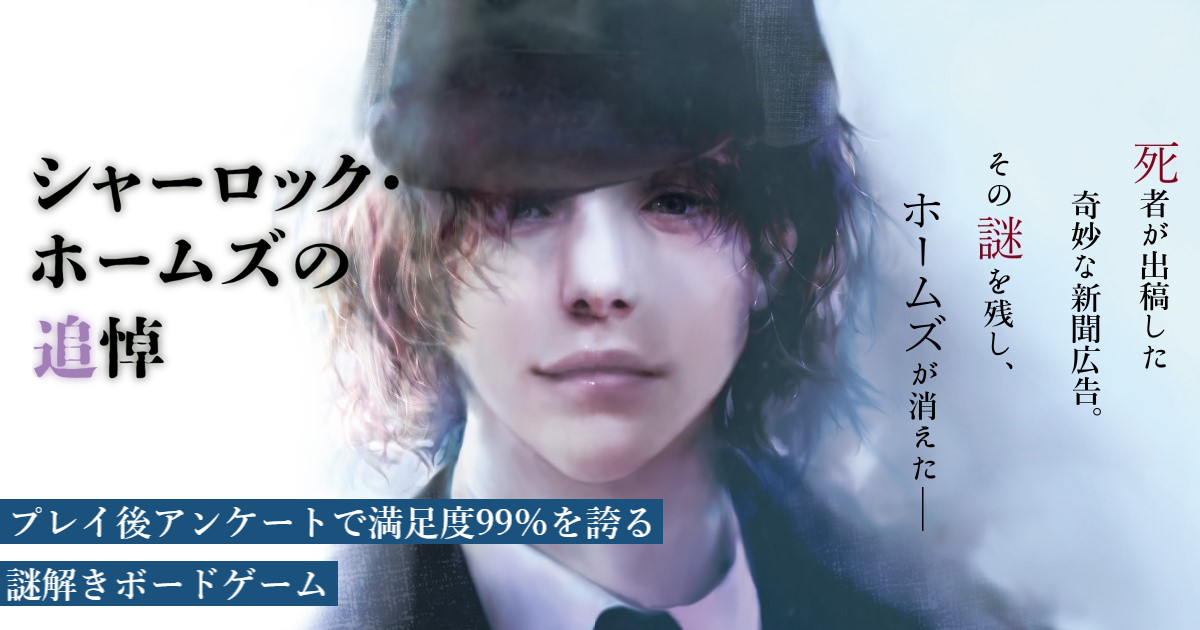

これはホームズの、公開されなかった物語。

久しぶりにベーカー街を訪ねた私をみると、シャーロック・ホームズは親密な笑みを浮かべて部屋に迎え入れ、葉巻とスコッチウィスキーを勧めたが、彼の意識の大半はテーブルの上の奇妙な機械に向いているようだった。

それは私の目にはタイプライターの一種にみえたが、印字に使われるアームがなく、代わりに金属製のホイールが取りつけられていた。背面からはコードが伸びて天井まで続き、電球のソケットに繋がっていた。本来はそのソケットの主だったはずの電球は所在なさげに床に転がり、隣にはランプが置かれて火が揺れている。

ホームズの説明によれば、それはアメリカで昨年発売された、電気制御式のタイプライターだということだ。彼はその機構の一部を組み替え、また新たな部品を取り付けて、望む通りの動きをさせようと苦心しているようだった。

ホームズがなにかに熱中すると他のものはなにも目に入らなくなることをよく承知していた私は、使い古した低い肘掛け椅子に腰を下ろしたまま、彼の姿を眺めて葉巻をふかしていた。

すると、旧友のその姿を哀れに思ったのだろう、ホームズはこんな話を始めた。

「ところでワトスン君。きみはもちろん、今朝のタイムズ紙には目を通しただろうね?」

「もちろんさ」

と私は答えた。だが、その返答にはいくつかの言葉を補う必要があった。

「とはいえ南アフリカの戦況のニュースを別にすれば、犯罪に関する捜査の報告をざっと読んだくらいだよ。その中に、君が気に入りそうな記事があったかな」

「なるほど。クイーン・アンで開いた君の病院は、ずいぶん繁盛しているとみえる。どうやら新聞広告にまで気を払う暇はなかったようだ」

彼はその高い鷲鼻で、私が座るソファーの向かいを指して、そこに置かれたタイムズ紙を示してみせた。

私が腰を上げてそれを手にとると、「八枚目だ」と彼は短く指示を出した。

そのページには、たしかに新聞広告が載っていた。

だがその広告は、私がみたこともないものだった。まったく前後のわからない、唐突な文章があるばかりで、これではなにを売ろうとしているのかも読み解けない。

「ずいぶん考えのない商売人がいたものだね」

私が感想を述べると、ホームズは得意げに答えた。

「そいつは暗号の一種だよ。ほら、出稿者をみてごらん。ロビンソン博士のことは君だってよく知っているだろう」

たしかに私は、その名を知っていた。カイル・ロビンソン博士は血清治療の研究で数年前にロイヤル・メダルを獲得した男のひとりであり、このロンドンで医学に携わっていたなら知らぬ者はいまい。

「どうして彼のような人物が、新聞広告に暗号を?」

「彼はそういったものを趣味にしていたんだよ。なにせ自作の暗号を解けるかと、僕に依頼してきたこともあったほどだからね」

「へえ、君に」

「もう四半世紀も前のことだ。探偵業を始めたばかりで、僕にも多少の暇があったものだからね。目の前で解いてみせると、ずいぶん感心していたよ」

どうやらホームズと、新聞広告の出向者――ロビンソン博士には、それからも「暗号」に関する親交があったようだ。彼は博士が作ったという謎に関して、楽しげに、そして少しだけ感傷的に語った。

ホームズは再び、話題を新聞広告に戻す。

「君も考えてみるといい。時間つぶしにはなるだろう」

と彼は言った。

その奇妙な新聞広告は、内容を変えながら毎日掲載され続けた。

私はその暗号を読み解いてみせようと頭を捻らせたが、ひとつだって解けた試しはなかった。新聞広告の文面だけではあまりに情報が少なく、別の、なにかしらの手がかりと組み合わせなければ答えに辿り着けそうもなかったのだ。

私の興味は次第に、暗号そのものよりも、なぜロビンソン博士がこういった奇妙な広告を出し続けるのか、という点に移り変わっていった。

そして一週間後の朝――「謎の新聞広告」が八枚溜まったとき、私は同じ新聞の伝言欄に驚くべき記載をみつけた。

それはロビンソン博士の凶報を示すものだった。本日は彼の死からちょうど一〇日目であり、その記念式が行われるというのだ。

つまり暗号文で書かれた新聞広告は、死者が出稿したものだった!

いてもたってもいられず、私は自身の病院に臨時休業の札を出して、再びベーカー街に駆けつけた。

だがそこに、ホームズの姿はなかった。

代わりにテーブルの上には、私に宛てた手紙が残されていた。